中山大学中西医结合学术研讨会暨中山大学中西医结合研究所2025年年会成果展示

成果名称:

(1)脾虚内环境免疫识别机制及临床应用,中国民族医药学会科技进步奖二等奖,2022年度

(2)脾虚内环境湿浊转运机制及临床应用,中国民族医药学会科技进步奖三等奖,2024年度

完成单位:中山大学附属第一医院

项目负责人:张诗军

团队成员:项婷、孙保国、陈燕、黄颖娟、柯斌、伍新林、于玲、潘爱珍、王永丹、刘嘉辉、郝尧坤

成果简介:

一、脾虚内环境免疫识别机制及临床应用

本成果以中医理论为指导,首次从T细胞受体β链CDR3途径揭示脾虚内环境免疫识别障碍促进肝癌发生发展的机制,从免疫识别角度阐释“四季脾旺不受邪”理论内涵。研究表明,脾虚可通过影响肝癌微环境调控肿瘤发展,健脾中药能改善脾虚内环境、提高抗癌能力。建立了以脾为辨治体系的防治方案,提高了肝癌术后患者生存率和生活质量。该成果获中国民族医药学会科技进步奖二等奖(2022年)。

二、脾虚内环境湿浊转运机制及临床应用

本成果揭示脾虚内环境湿浊转运障碍的分子机制,首次从有机阴离子转运肽(OATP)途径阐明脾虚状态下湿浊代谢障碍的本质。研究发现脾虚湿浊转运障碍与高尿酸血症、非酒精性脂肪性肝炎及肝癌密切相关,构建了以脾为核心的防治体系,开发“尿酸方”等专利方剂并获得显著疗效,改善患者代谢状态与生存质量。成果发表论文34篇、获国家发明专利1项,荣获中国民族医药学会科技进步奖三等奖(2024年)。

成果名称:中西结合多学科防治过敏性鼻炎哮喘综合征一体化平台

完成单位:中山大学附属第三医院

项目负责人:杨钦泰

团队成员:陈壮桂、冯佩英、周宇麒、陶金、许成芳、甘照宇、黄雪琨、戴敏、张昆、石照辉、张雅娜、张萍萍、黎雅婷、凌士奇、杨丽芬、卢荣标、邹小玲、陈鸿杰、杨英慧、郑瑞、郑文争、周敏、粟静、成昀、赵丽华、汤非、郑金娟

成果简介:

中西结合多学科防治过敏性鼻炎哮喘综合征一体化平台将依托中山三院过敏科多系统、多学科“一站式”精确诊断和高质量的智能诊疗平台,以“整体平衡、中西融贯、同病共治、精准施策”的多学科疑难诊治模式,建成国际领先、国内一流的过敏性鼻炎哮喘综合征疾病诊疗中心。

在医院党委领导下完善治理体系,坚持中西医协同机制和多学科诊疗,以国家及广东省重点学科、临床重点专科为依托,以国家中西医协同“旗舰”科室为发展平台,协同诊治疑难危重疾病过敏性鼻炎哮喘综合征的患者。过敏科创科5年,影响力居于全国前列,集医、教、研于一体,基于中西融贯的创科理念,依托“云上三院过敏”线上平台,创新性开展低敏家访计划、神经减敏术、岭南方药联合西医治疗鼻肺同病等新技术,主持多项国家重点研发计划项目、国家自然科学基金联合项目等重大科技创新项目,发表高水平论文100余篇,并且是国内目前唯一获得国家中西医协同“旗舰”科室的过敏专科。

过敏科近年来与中医科持续深度合作,在过敏性鼻炎哮喘综合征的临床和基础研究领域持续拓展,获得“过敏性鼻炎哮喘综合征”国家重大疑难疾病中西医临床协作项目等多项国家级课题及相关成果。

获得中西结合过敏性鼻炎哮喘综合征国家区域创新发展联合基金及重大疑难协作项目

云上三院过敏管理平台

成果名称:动脉粥样硬化性疾病中西医协同治疗

完成单位:中山大学附属第三医院

项目负责人:钱孝贤

团队成员:刘勇、刘定辉、董睿敏、吴震、谢冬梅、罗艳婷、陈泽锋

成果简介:

心血管内科成功获批中西医协同旗舰科室,在以动脉粥样硬化(AS)为代表的心血管疾病防治领域取得系列成果。

科室深度参与国家“四大慢病”项目中针对颈动脉粥样硬化斑块进展全过程的中医药优势方案循证研究,致力于验证中医药在延缓甚至逆转斑块方面的作用。同时,积极参与重大疑难中西医临床协作项目,推动冠状动脉粥样硬化诊疗指南的修订,将中西医结合的有效方案融入行业标准。在临床实践中,科室与中医科和针灸科建立常态化会诊机制,为动脉粥样硬化患者制定个体化中西医结合治疗方案,融合现代介入技术与中药、针灸等多种疗法,旨在控制危险因素、稳定斑块、改善预后。此外,科室正在系统性开展骨干医师“西学中”培训,培养一批既掌握现代心血管诊疗技术又精通中医理论的复合型人才,为学科可持续发展奠定坚实基础。

上述工作初步构建了集循证研究、指南制定、临床诊疗、人才培养于一体的动脉粥样硬化中西医结合防治体系,提升了诊疗水平与学术影响力。

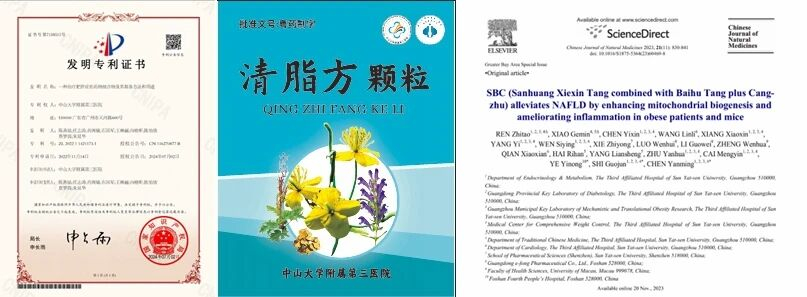

成果名称:清之方颗粒

完成单位:中山大学附属第三医院

项目负责人:陈燕铭

团队成员:朱延华、谭莺、杨奕、戴敏、郭文海、肖阁敏、钱孝贤、麦海燕、李艳芳

成果简介:

本成果依托广州市肥胖分子机制及转化研究重点实验室,成功研发具有自主知识产权的“清之方颗粒”,并获得国家发明专利授权。该制剂已通过医院院内制剂审批,正式应用于临床,服务于胃火炽盛型肥胖患者。

其次,研究证实“清之方颗粒”对该证型肥胖患者具有显著的减重疗效,并能有效改善脂质代谢及非酒精性脂肪肝。团队通过动物实验结合网络药理学预测与转录组测序技术,进一步揭示了其作用机制:该方可促进肝脏线粒体生物生成,从而调节脂代谢通路,实现减重及改善非酒精性脂肪肝的多重效应。相关研究成果已在学术期刊上发表。

本成果实现了从基础机制研究到专利转化、制剂开发及临床应用的完整创新链,为肥胖及相关代谢性疾病的中医药防治提供了新方案。

成果名称:儿童青少年超重肥胖诊断与管理华南专家共识(2025)

完成单位:中山大学附属第三医院

项目负责人:朱顺叶

团队成员:戴敏、唐本玉、李茵雅、林娟等

成果简介:

本共识系统构建了儿童青少年超重肥胖的规范化诊疗体系,融合现代医学与中医药特色,形成具有华南地区特色的防控方案。内容涵盖诊断评估、生活方式干预、行为管理、药物治疗及中医辨证施治,突出地域饮食文化、气候特点与运动资源优势。

共识强调强化的生活方式干预为一线治疗,推动肥胖防治关口前移。中医方面提出健脾祛湿、疏肝理气等治法,结合药膳、推拿、八段锦等外治法,体现中西医协同优势。该共识为华南地区乃至全国儿童肥胖防控提供了科学、实操性强的区域化范本,助力健康中国战略实施。

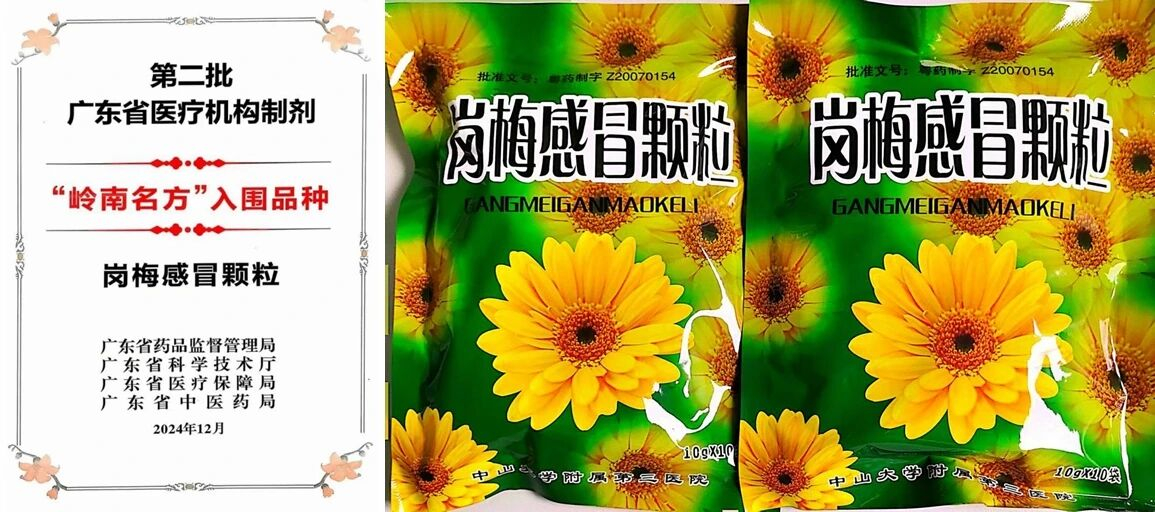

成果名称:第二批广东省医疗机构“岭南名方”入围品种

完成单位:中山大学附属第三医院

项目负责人:麦海燕

团队成员:李烨、庄华玲、李瑞珍、李艳芳

成果简介:

2024年,中山三院制剂“岗梅感冒颗粒”成功入选第二批广东省医疗机构“岭南名方”,成为医院中西医协同创新的重要成果。

本品基于岭南地区感冒证候特点研发,已有三十余年临床应用历史。组方具有清热解毒、疏风降火的功效。依托于广州市科技攻关专项,我们通过现代药学研究验证其抗炎镇痛、抗菌作用机制。开展产业化关键技术研究获得广东省药学会医院药学科学技术奖三等奖。

本品在感冒及上呼吸道感染治疗中疗效显著。近三年使用量达25万包,深受患者青睐。特别作为“非典”与“新冠”疫情防控重要“武器”,同时以“爱心包”为疫情抗战一线的英雄保驾护航。“岗梅感冒颗粒”成为应对突发公卫事件的中西医协同防治利器。

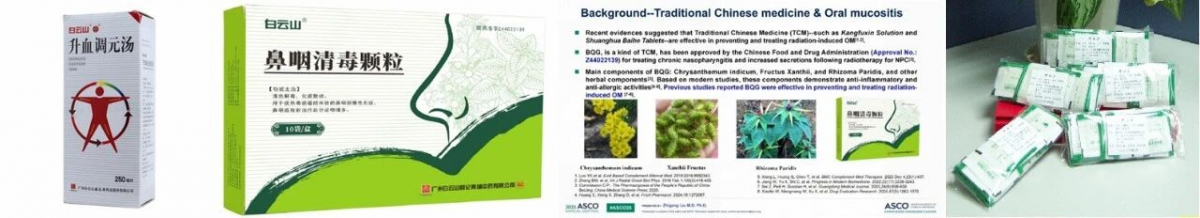

成果名称:

(1)升血调元汤

(2)鼻咽清毒颗粒

(3)“滋元灵”(曾用名“升板方”)

(4)升血方

完成单位:中山大学肿瘤防治中心

项目负责人:陈效莲(1.2)、张蓓(3.4)

团队成员:黄圆圆、丘惠娟、柯斌、戎煜明、黄国贤、陈平、黄金圣、阚钧、蒋莉、权琦、范腾、刘泽宇、苏鑫、曹张琦、欧阳华强、李梦萍、黄火文、胡丕丽、徐伯平、陈徐贤

成果简介:

中山大学肿瘤防治中心是国内最早开展中西医结合诊疗工作的专科医院。全国唯一“中国中西医结合肿瘤中心”(中国中西医结合学会批准)、首批“全国综合(专科)医院中医药工作示范单位”(卫生部、国家中医药管理局授予)、国家中西医协同旗舰科室、广东省中西医协同“旗舰”医院、全国名老中医药专家传承工作室建设单位、广东医院最强科室推荐(西医医院—中医科)、广东省中西医结合学会副会长单位、广东省名中医工作室建设单位、广东省中西结合学会肿瘤专业委员会及广东省抗癌协会传统医学专委会主委单位。现任学科带头人张蓓教授是广东省名中医,中大名医,全国第六批名老中医经验继承项目指导老师、全国名老中医药专家传承工作室专家、广东省委资深保健专家。

科室团队深耕中西医结合防治恶性肿瘤,在中医药减毒增效、维持治疗等方面成效卓著。首任科主任陈效莲供方研制的“升血调元汤”(减轻化疗所致白细胞下降等气血亏虚证)“鼻咽清毒剂”(减轻放疗后鼻咽部炎症)均已成为国家中药保护品种,已转化上市,《鼻咽清毒颗粒减轻鼻咽癌放疗患者急性鼻腔和口腔损伤的Ⅳ期临床研究》登上2025年ASCO大会。现任学科带头人张蓓供方“滋元灵”(防治化疗相关血小板减少)、升血方(防治肿瘤治疗后白细胞减少),在临床使用多年,获西医同行和患者一致认可好评,并获国家自然基金、广州市科技重点领域研发计划专项(500万元)、国家重大疑难疾病中西医临床协作项目支持,开展多中心临床随机对照研究中,后续有望实现成果转化并写入行业共识。

成果名称:南方杂志党建频道刊发附属第五医院“党建引领中西医协同发展之路”工作案例

完成单位:中山大学附属第五医院

项目负责人:曾奇

团队成员:赵苗苗、谢嫣柔、梁笑云、曾林涓

成果简介:

2021年起,科室以党建为引领,构建“党建+业务”双轮驱动机制,依托肿瘤中心优势成立中医肿瘤科。通过学科深度融合、人才“西学中”转型培育、“大门诊+小住院”服务创新,制定个体化中西医诊疗方案,常规开展MDT会诊。获批国家级中西医协同旗舰科室、珠海市“十四五”中医药重点专科,申报省市级课题5项,发表高水平论文9篇。建立5项核心制度与8项标准化流程,开展党建共建与全院培训,党员先锋岗牵头破解协同难题,患者治疗依从性提升至90%以上,为中西医并重发展提供实践范例。相关事迹被南方杂志党建频道刊发,并被中山大学转发。

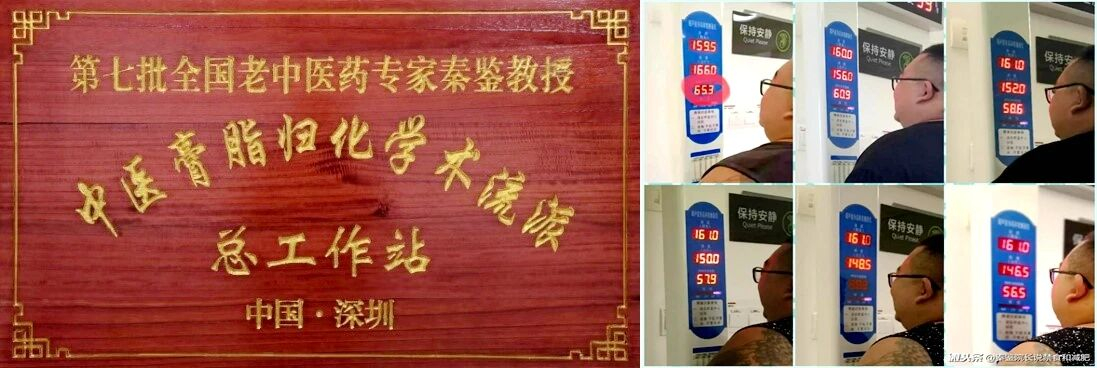

成果名称:辟谷技术规范化及其逆转肥胖相关疾病的应用

完成单位:中山七院、肿瘤医院、中山一院

项目负责人:秦鉴

团队成员:刘桃丽、胡建国、柯斌、黄颖娟、张丽、杨玉彬、张汀滢、李辉、孙佳盼、邱超平、罗导航

成果简介:

2008年在中山一院首次将传统的辟谷科学化复刻,消除饥饿感,形成中医禁食疗法方案,住院一周可以减重3-5公斤,至2017年的10年间收治患者200例。

2018年始,中山七院中医科将辟谷作为糖尿病、高血压、脂肪肝的逆转特色手段,收治住院患者5000+人次,门诊接诊20000+人次。

2019年发布规范性文件《中医禁食疗法专家共识》,2021年组建“大湾区中医禁食疗法专科联盟”,2022年在Obesity发表2054例辟谷论文,2023年形成中医膏脂归化学说,2024年开设以“肥胖-胰岛素抵抗-炎症”为病理核心的脂肪病专科,2025年结合祝由和心理认知强化推出“三维舱”门诊减重新模式。

召开辟谷高峰论坛4次,举办辟谷培训班12次,发表辟谷相关论文70余篇,高水平论文20余篇,国家发明专利3个,转化产值数亿元。

成果名称:中大八院中医科建设中西医协同重大疾病诊疗体系:打造粤港澳大湾区示范模式

完成单位:中山大学附属第八医院(深圳福田)

项目负责人:徐丹苹

团队成员:何江山、王莉、唐景芳、周俊良、彭思菡、余佳骏、梁晓伦、黄申怡、周晖、韩艺凡、姚伟东、杨伟钦、曾嫱、黎桂玉、李晗祺、木塔里普·吾守尔、董小明、肖芷萱等

成果简介:

1.全院中西医协同成效

●2024年全院出院近7万例,中医诊疗覆盖超60%;

●年度门诊中医诊疗14.6万人次覆盖全院门诊13.7%患者;

●协同覆盖全院35个科室,其中20余科室实现常态化合作,中医嵌入全院诊疗流程。

2.中西医协同推动科室规模与综合能力提升

●本科住院病例两年增长47.6%,区域外患者占比两年增长近3倍;

●门诊量两年提升超60%,中医诊疗占95.8%;

●中医主导地位持续增强,中医为主治疗比例两年提升22%;

●三年新增20余项中医技术,构建针刺、推拿、灸法、运动、情志五位一体的综合技术体系。

3.中西医协同推动科室病种结构与质量跃升

●CMI由<0.80→0.97(增幅>20%),达到院内科序列较高水平;

●中医深度进入ICU、EICU、CCU、脑血管内外科、心血管内外科、肝胆外科等病区协同解决“疑难急危重”问题。

4.中西医协同临床促进科研发展与示范性建设成效

●科室科研经费三年累计1200万+(增长约6倍);

●省市级项目8项,实现2021年之前科室省级项目“零突破”,建成跨科研究团队与协同平台。

5.2024年《互补共赢一综合医院中西医协同高质量发展策略与实践》》获国家卫健委现代医院管理典型案例项目入围案例。