【中心科研】Cell Reports丨邱伟/李莎莎/肖冬长/孙坚团队揭示跨物种视觉适应分子特征

近日,我院脑病中心邱伟、内分泌与代谢病学科李莎莎,联合中山眼科中心肖冬长、华南农业大学孙坚等在Cell Reports 杂志 (中科院一区Top)发表了题为“Cross-Species Single-Cell Transcriptomic Atlas of Retinal Photoreceptors Reveals Molecular Signatures Underlying Color Vision Adaptation” 的研究论文。

原文链接 https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116164

科普知识

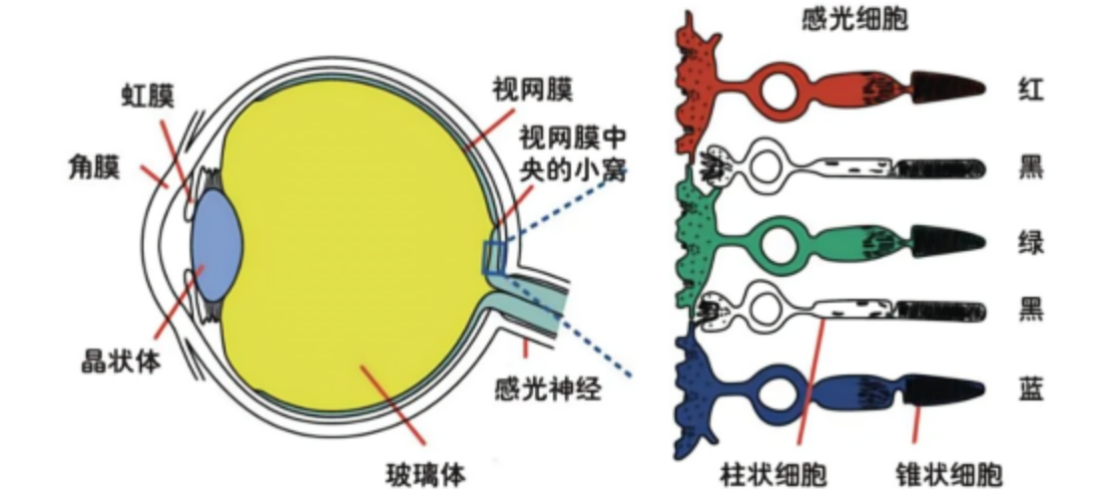

人类是如何感知这个五彩斑斓的世界?这要归功于视网膜上的两种感光细胞:视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞主要负责暗视觉(夜间视觉),对微弱光线非常敏感,但无法分辨颜色;而视锥细胞则掌管明视觉(日间视觉),赋予我们感知色彩的能力。人类眼睛中含有三种视锥细胞,它们分别对红、绿、蓝三种基本色光最为敏感。通过这三种细胞的协同工作(基于三原色原理),我们的大脑便能解读出自然界中绚丽多彩的万千色彩。

眼睛的结构及视网膜上的感光细胞(网络图片)

有趣的是,不同动物在视觉能力(包括视力和色觉)上存在显著差异,这些差异反映了它们对生态位的适应性演化。在视力方面,鹰类的视觉系统极为敏锐(如金雕的视力分辨率约为人类4-8倍),部分猛禽可在千米外精准定位猎物。这一能力得益于其视网膜中央凹视锥细胞密度高达100万/mm²(人类约20万/mm²)和独特的双凹透镜结构。在色觉方面,现存哺乳动物中大多数非灵长类(如犬科、猫科)为二色视者,具有对短波(蓝紫)和中长波(黄绿)敏感的视锥细胞;而包括人类在内的旧大陆灵长类则通过视蛋白基因复制获得了三色视觉。相比之下,螳螂虾(口足目)拥有16种光感受器,能感知从紫外到红外的广谱光线及偏振光,但其色觉处理机制与脊椎动物截然不同。夜行性动物的视觉适应尤为特殊,例如鸮形目鸟类的视网膜中视杆细胞占比超90%,配合特化的巩膜环和瞬膜,使其在0.0001 lux照度下仍保持高效捕猎能力。这些差异不仅揭示了视觉系统的演化多样性,其背后的分子机制(如深海鱼类的视蛋白适应性进化)更为治疗人类视网膜疾病提供了新的研究思路。

研究背景

视网膜病变常累及视锥与视杆细胞,常见病因包括糖尿病视网膜病变,高血压视网膜病变,黄斑变性等。近年,越来越多研究证实“神经系统疾病早期即可出现视网膜病”,包括神经变性疾病,如帕金森病1、阿尔茨海默症2。而神经免疫性疾病,如经典的多发性硬化症3(MS)早期即有视网膜细胞损伤;国内解放军总医院魏世辉/陈霆隽团队近期通过动物实验证实,东方人群多见的视神经脊髓炎(NMO)也可以出现视网膜损伤,填补了传统的NMO视神经损伤的理论4。“视网膜”这一特殊器官,正逐渐成为神经系统疾病早期筛查的目标。视觉障碍不仅包括视力障碍,还包括色觉障碍,即使患者在视力正常时,也可有色觉受损,这往往被忽视。色觉损伤机制及治疗近年成为神经科学研究热点。

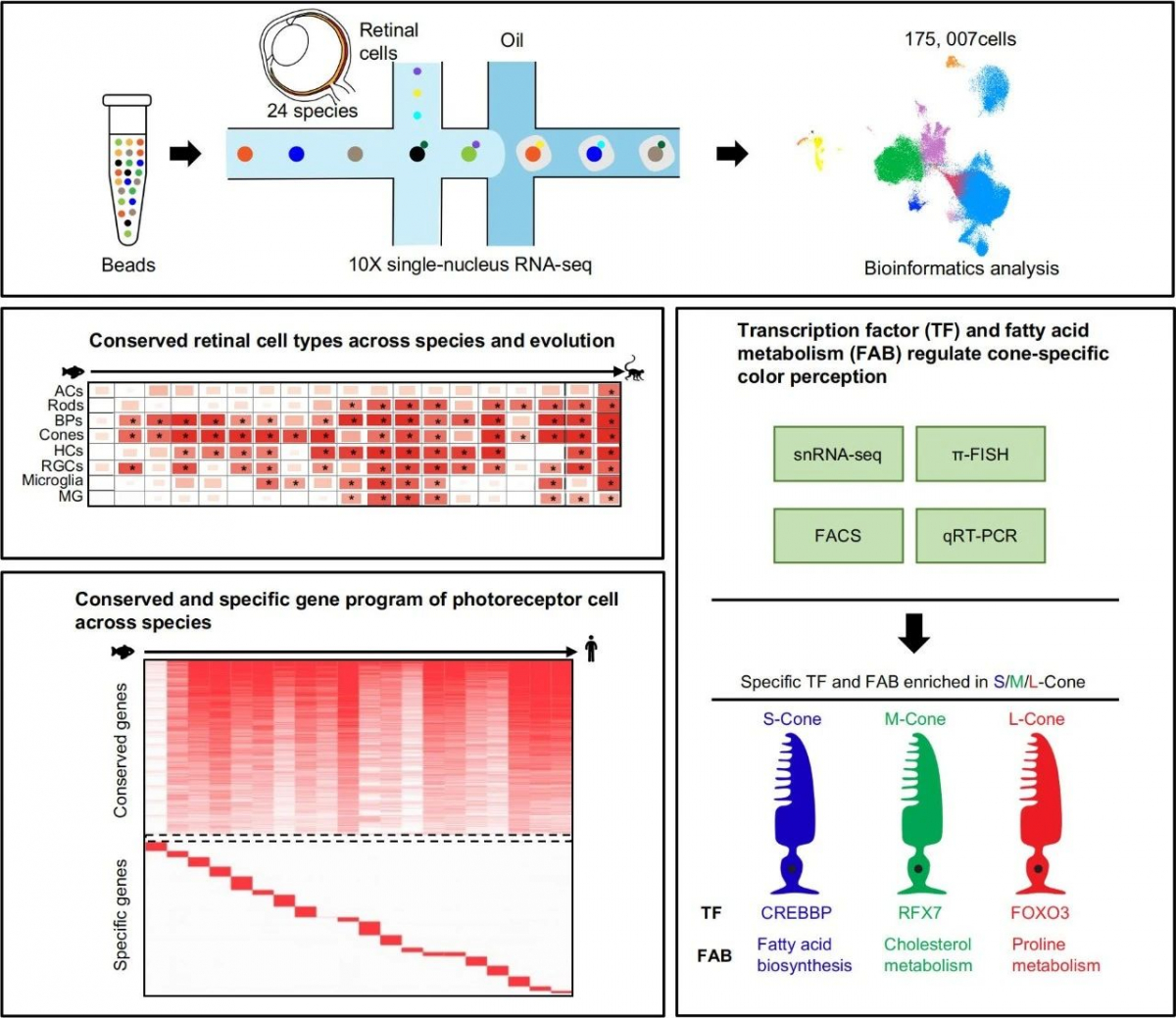

研究流程图

研究结果

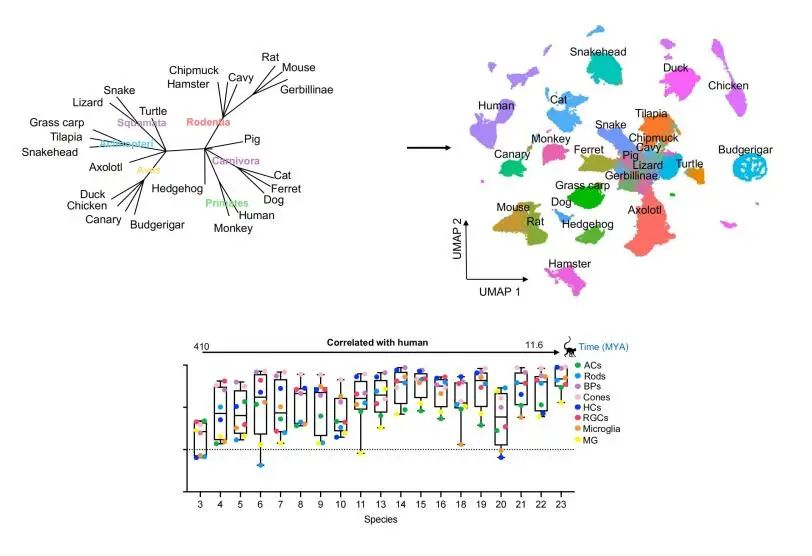

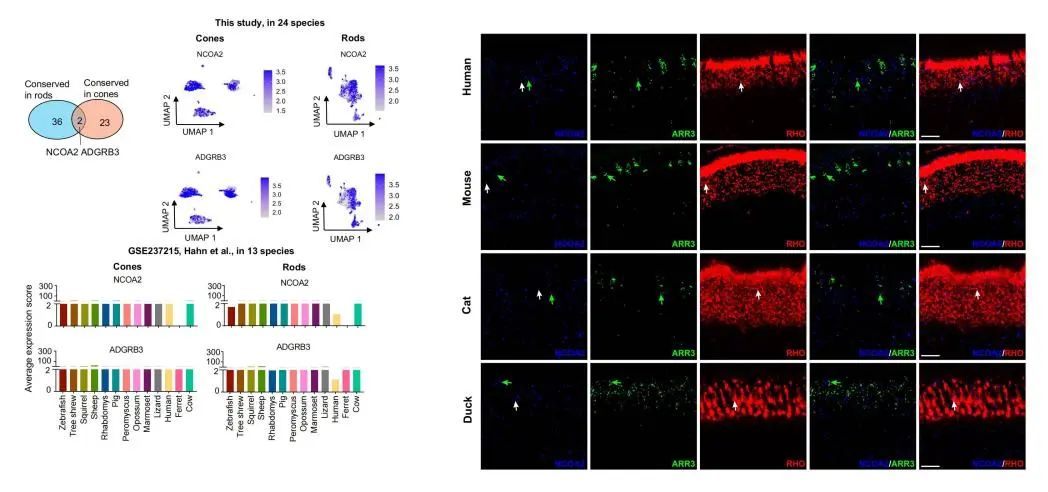

首先,采集人、猴、螈、鼠、龟、蜥、猪、鸭、鱼、鸡、刺猬、貂、鹦鹉、雀、蛇、猫、犬等24种脊椎动物的视网膜细胞,进行单细胞测序,建立scPred分析模型,分析转录谱特征,并通过FACS、qRT-PCR和FISH进行功能验证。发现视网膜中主要的8种视网膜细胞类型和基因表达谱存在保守性,进化过程中同一物种亚类间存在相似性,但随着物种进化演变,包括视杆细胞在内的细胞类型转录谱特征越来越接近于人的基因谱特征(图1)。

图1. 跨物种视网膜单细胞测序

其次,研究发现感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)的色觉调控的核心转录程序及共表达的基因,NCOA2基因和ADGRB3基因(图2)及视蛋白表达模式在跨物种间存在显著差异。

图2. 跨物种视杆细胞和视锥细胞保守基因及FISH验证

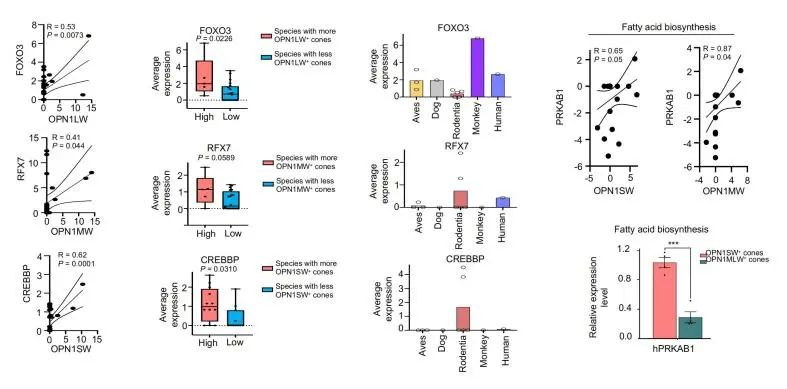

同时,研究证实人类三种视锥细胞受到不同的代谢模式和关键转录因子的调控。其中,OPN1SW型视锥细胞、OPN1MW型视锥细胞中脂肪酸生物合成代谢活跃,OPN1LW型视锥细胞中FOXO3转录因子高表达(图3)。

图3. 不同视锥细胞亚型中转录因子及代谢模式

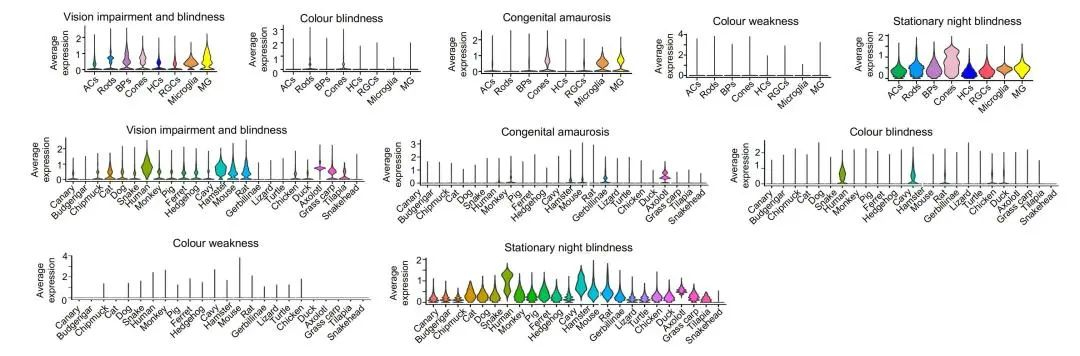

之后,研究人员绘制了色觉相关疾病谱(视力障碍和失明、色盲、先天性黑朦、色弱、先天性静止性夜盲症、视网膜疾病、视网膜色素变性、视锥/视杆细胞营养不良和黄斑变性),分析色觉易感基因(GUCA1A、 HRG4 、GNAT等)在跨物种视网膜细胞中表达差异。结果表明,色觉易感基因主要在视锥细胞、视杆细胞和视神经节细胞中表达,不同物种中的表达存在差异(图4)。

图4. 色觉相关疾病易感基因在不同视网膜细胞类型中的表达差异

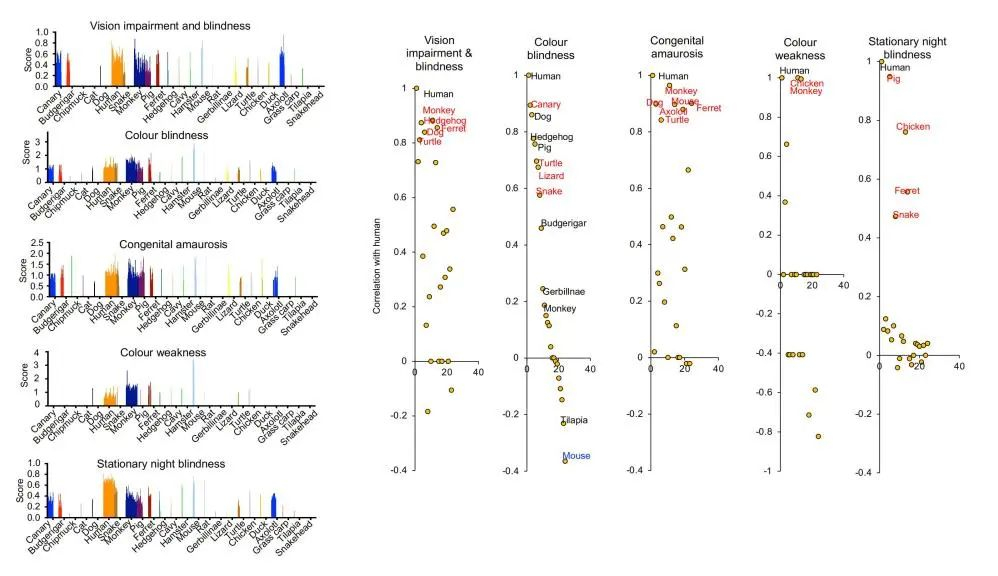

最后,为进一步探索未来适合不同色觉障碍疾病的动物模型,研究人员分析了人类视锥细胞中的基因表达,并与其他脊椎动物的基因表达进行比对,发现雪貂更适用于人类视锥细胞疾病,而猪更适用于先天性静止性夜盲症和视网膜色素变性模型等(图5)。

图5. 色觉障碍相关疾病适合的疾病动物模型

临床转化

该研究从物种演化的角度揭示了调控不同物种视网膜色觉感受器的色觉适应的分子特征,分析了参与调控不同类型色觉感受器细胞的代谢模式和分子调控机制,有助于指导视觉相关疾病研究及临床前试验:

(1)为神经免疫性疾病视觉障碍的机制研究提供理论依据。

(2)筛选视网膜病变生物标志物,为建立分子检测-诊断-治疗提供靶标。

(3)对视觉障碍,尤其是色觉障碍患者,包括神经变性疾病以及“先天性色盲”等罕见病,进行跨物种视锥细胞/视网膜移植、特定基因修饰治疗、特定转录因子靶向药物治疗提供依据。

(4)指导动物选择,为建立相关人类疾病动物模型提供依据。

合作致谢

脑病中心李志彬、鲁玉宝、言诚开、舒崖清、张良明等为共同作者。中山眼科中心杨晖、向孟清、冀建平、欧展聪,深圳理工大学曹罡,暨南大学李晓江,北京协和医学院苏州系统医学研究所陈东升等为本研究提供了重要支持。

相关研究

基于对调控不同物种外周循环免疫细胞异质性的分子机制的探索(Clin Transl Med. 2022 Jan;12(1):e689. doi: 10.1002/ctm2.689),团队从外周(血)到中枢(视网膜), 为神经免疫性疾病研究提供数据支持和实验证据。

参考文献

1.Lin J. J Neurol. 2025.

2.Kim HJ. PLoS One. 2022.

3.Vidović T. Acta Clin Croat. 2023.

4.Chen B. J Neuroinflammation. 2025.