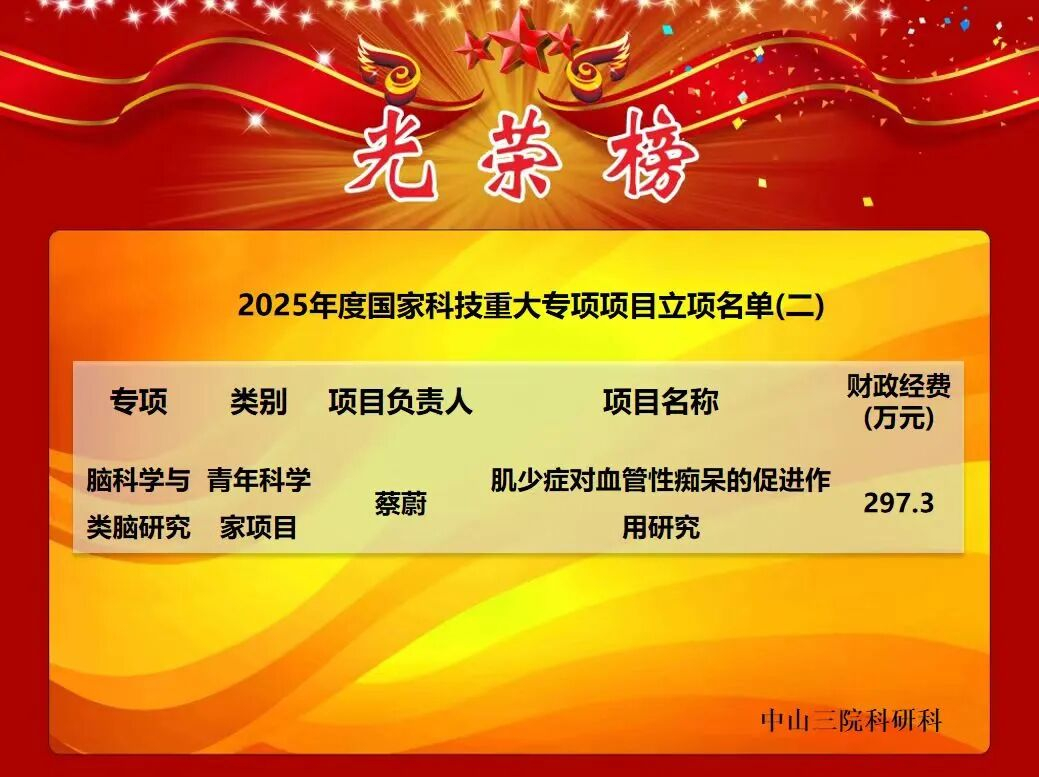

喜报 | 中山三院蔡蔚副研究员获“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项青年科学家项目资助

近日,国家自然科学基金委员会公布了“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项2025年度项目立项资助名单,中山大学附属第三医院蔡蔚副研究员牵头组织申报项目“肌少症对血管性痴呆的促进作用研究” 获得该专项青年科学家项目资助。该项目由中山大学附属第三医院(牵头单位)、中山大学生物医学工程学院2家单位共同申报。

“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项旨在支持青年科研人员在国家重大需求领域开展关键科学问题及技术攻关。近年来,随着人口老龄化加剧及慢性病谱的改变,“脑-体”互作逐渐成为研究热点。越来越多的证据表明,肌肉功能、体力活动及全身代谢状态等因素可通过肌-脑轴影响脑健康与认知功能,揭示了身体健康与脑功能之间复杂而紧密的联系。这一研究方向不仅为理解痴呆等神经疾病的发生发展提供新视角,也为干预策略的开发提出了新的挑战。

血管性痴呆是脑血管病发生后逐渐出现的认知功能障碍,包括脑卒中、脑淀粉样血管病在内的多种脑血管病都可引起血管性痴呆。血管性痴呆是仅次于阿尔茨海默病的第二大痴呆类型,其发病率、死亡率高,不仅严重损害患者生活质量,也对社会医疗体系造成巨大的负担和挑战。现有研究提示肌-脑轴可能影响痴呆发生发展。然而,相关作用机制尚不清晰,缺乏系统性研究与干预策略。因此,深入探索肌-脑轴互作机制,并探索可行的血管性痴呆干预路径,对于促进脑健康、延缓痴呆进展以及改善患者预后具有重要意义。

蔡蔚副研究员团队长期致力于血管性痴呆的体-脑互作机制及临床应用研究。在本专项项目中,该团队将联合中山大学生物医学工程学院,充分整合其在人工智能及脑机接口技术开发方面的优势,重点开展四方面工作:一是阐明肌少症与血管性痴呆间的因果关系,二是挖掘新型“肌-脑”轴互作介质,三是构建血管性痴呆的风险预测模型,四是研发基于肌-脑轴介质的干预策略,为肌少症相关血管性痴呆提供预警及干预的理论依据与技术支撑。

聚焦国家科技战略需求,坚持高质量科研发展导向,中山大学附属第三医院始终把人才队伍建设与科研平台搭建作为重点任务,不断优化科研项目组织与管理服务体系,为我国脑科学与类脑研究的发展贡献坚实力量。

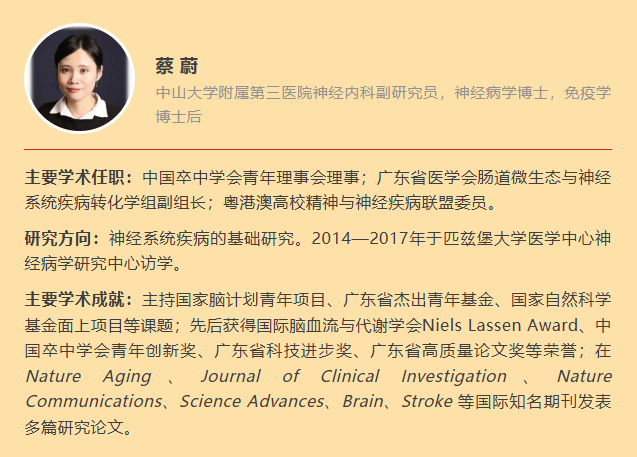

项目负责人简介