“金课”+1丨中山三院再添一门国家级一流本科课程

近日,教育部公布了第三批国家级一流本科课程认定结果。由中山三院杨钦泰教授领衔、变态反应学教研室团队倾力打造的线上线下混合式通识课程《世纪顽疾:过敏》,凭借“学科融合、数字赋能、服务社会”的鲜明特色与创新实践成功入选。

这是继《传染病学》《远离传染病——常见传染病的传播与预防》被认定为国家级一流本科课程后,中山三院课程建设获得的又一重要成果。

直面“世纪顽疾”,填补过敏教学空白

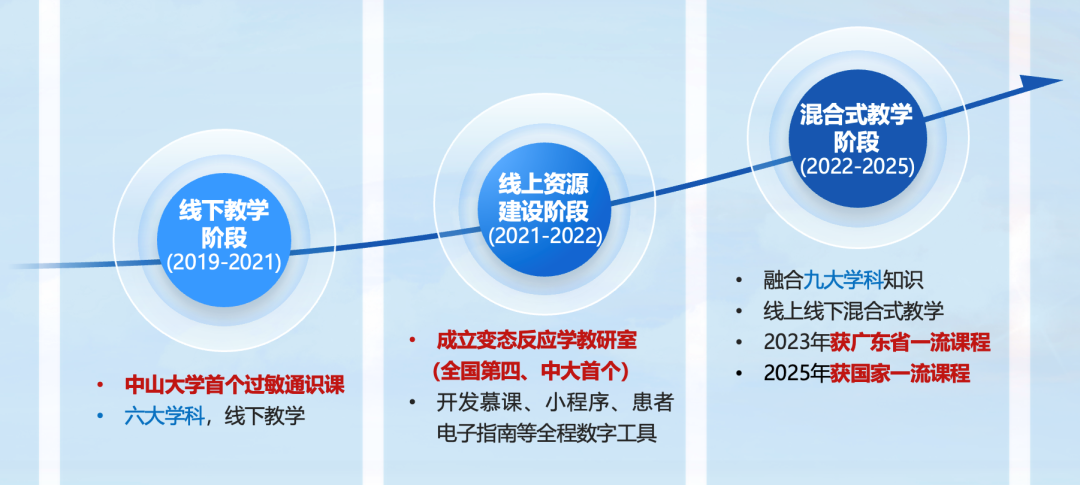

面对国内高校系统化过敏课程稀缺的现状,2019年,中山三院率先开设了面向中山大学全校本科生的通识课《世纪顽疾:过敏》,课程依托于国家中西医协同“旗舰”科室——中山三院过敏科。历经线下教学阶段、线上资源建设阶段后,该课程已发展成为独具特色的线上线下混合式教学体系。

《世纪顽疾:过敏》课程发展历程

《世纪顽疾:过敏》课堂

创新教学体系,破解教学痛点

教学团队精准把握过敏课程教学中非医学专业学生“知识零散串联难、概念抽象理解浅、实践转化路径少”三大痛点,构建了独具特色的创新教学体系:

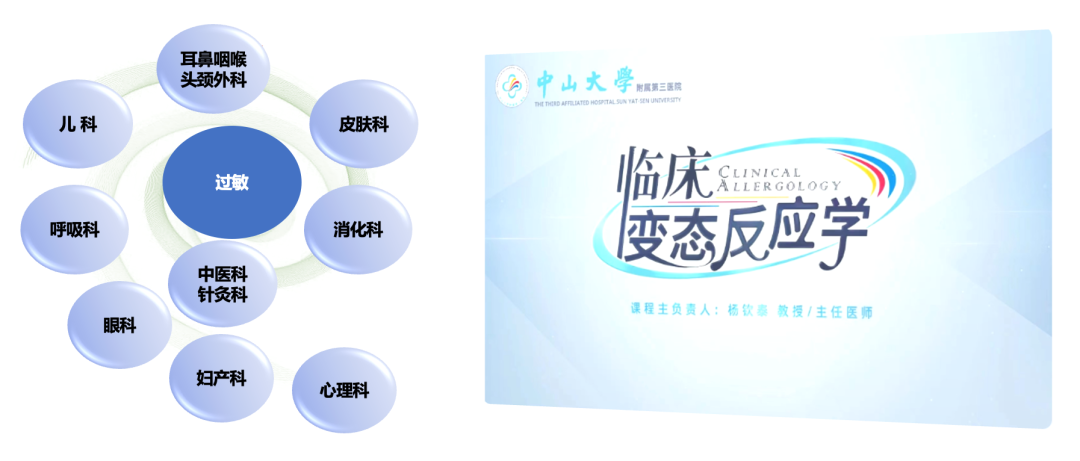

1学科融合:重构知识体系

整合耳鼻咽喉科、儿科、皮肤科、呼吸科、消化科、妇产科、心理科、中医针灸科、眼科等9大学科零散的过敏知识点,构建起以“过敏性疾病为链条”的系统化知识框架,并把核心内容制作成国内首个《临床变态反应学》慕课,促进学科知识传播的普及性。

2数字赋能:贯通学习链条

依托医院的“云上三院研发室”过敏团队自主研发的慕课+过敏微信小程序+过敏患者电子指南等数字工具,打造覆盖“课前-课中-课后”的全程数字化学习链:课前,通过慕课预习,初步构建知识基础;课中,借助小程序模拟过敏性疾病的临床诊疗流程,培养科学思维;课后,通过慕课章节测试和患者电子指南进一步巩固知识点,强化学科知识掌握的有效性。

3服务社会:践行健康责任

建立《过敏防护社会实验方案库》,实施岭南特色芒果花粉采集和制备、低敏学校行动、低敏家访行动等社会服务项目,让学生在真实场景中同步提升知识应用能力与社会责任感,拓展学科知识应用的实用性。

教学成效显著,学生素质全面提升

通过系统学习,学生们对过敏综合防控知识及复杂机制的理解有了显著提升,并能熟练运用数字工具进行自学、过敏健康信息鉴别以及模拟临床决策。此外,该课程鼓励学生们积极参与实践、锻炼动手能力。截至目前,学生们参与的实践成果表现突出,获社会各界一致好评。例如:

◆学生们参与采集的“低敏家访”数据被绘制成《广州市天河区室内尘螨暴露风险图》,获媒体广泛报道;、

◆科普视频《一个面包引发的急救》《一场“特种兵旅游”引发的“水肿”》播放量数万次,分别获国家级科普大赛一、二等奖;

◆基于学生实践数据研发的华南地区花粉AI监测系统实现了技术突破,荣获国家级科技创新特等奖;

◆联合北京同仁医院进行全国过敏花粉监测工作,团队创建了“岭南过敏与环境学术联盟”并与华南国家植物园和广东省生态气象中心等一起构建了过敏预警网络,每天在中国天气网发布花粉指数预报,为公众提供防护指引。

课程持续拓展,成果激励学科发展

以通识课为基础,团队又开设了《临床变态反应学》专业选修课,构建覆盖本、硕、博全学段的通识-专业梯度课程群;入选中山大学“慕课西行”计划,辐射西部3所高校和附属医院近5000人,并积极申报中山大学“慕课出海”计划,助力过敏同质化医疗和学科知识的传播。

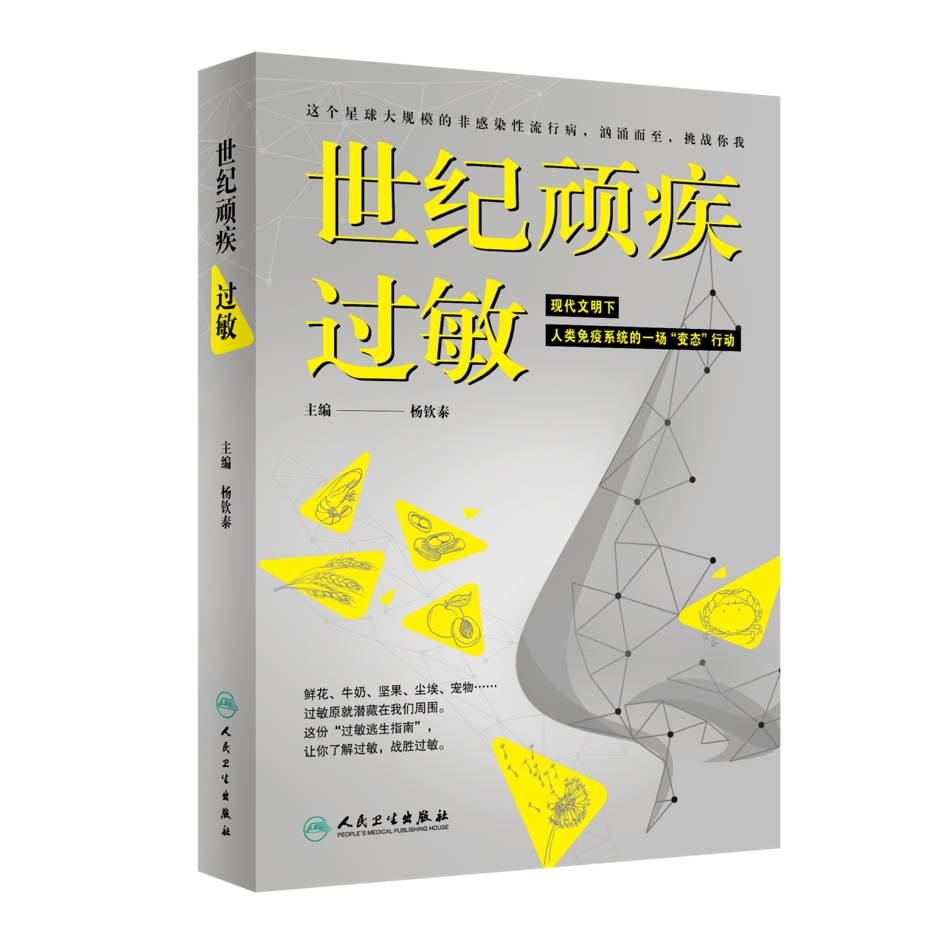

自2023年《世纪顽疾:过敏》课程获评广东省一流本科课程后,教学团队教改意识与能力显著增强,目前已出版国内首部过敏通识图书,获多项省校级教改课题与优秀教师奖,入选国家健康科普专家库,并在华南国家植物园共建过敏科普实践基地。科研方面亦取得重要突破,先后获得科技部重点研发计划项目、国家自然科学基金重点联合基金资助及多项发明专利,真正实现了教学与科研的协同发展。

过敏科全体医护人员合影

团队出版国内首部过敏通识图书

此次入选国家级一流本科课程,标志着《世纪顽疾:过敏》课程建设站在新的起跑点。团队将始终坚持以“学科融合”串联知识体系、借“数字赋能”深化理解认知、用“服务社会”践行健康责任的初心使命。期待在团队在“整体平衡、中西融贯、同病共治、精准施策”的学科理念驱动下,课程进一步持续深化建设,为提升全民过敏健康素养、助力“健康中国2030”战略贡献三院人的智慧与力量。

变态反应学教研室成立合影