我院不育与性医学科报道改良输精管附睾管吻合术

近日,我院不育与性医学科张炎教授团队,在国际上首先报道“T形鞘膜切口”成功应用于睾丸鞘膜广泛粘连状况下的输精管附睾管吻合术(Vasoepididymostomy, VE),解决了因炎性粘连导致的术中操作困难问题,显著提升了手术效率与成功率。该成果已被国际男科学权威期刊Investigative and Clinical Urology 正式发表,题为“A T-shaped incision of the tunica vaginalis to improve exposure during vasoepididymostomy in patients with inflammatory adhesions”,标志着我院在显微男科技术领域的原创性探索,继保留输精管脉管的输精管附睾管吻合术、显微精曲缝扎术后,持续创新并获得国际学术认可。

传统路径面临“暴露难”困境

梗阻性无精症(Obstructive Azoospermia, OA)是导致男性不育的主要病因之一,其中附睾梗阻是发生率最高的部位,显微输精管附睾管吻合术是该病的首选治疗方式之一,使得自然生育成为可能。然而,由于中国的附睾梗阻有接近50%是感染或炎症导致,因此在部分OA患者中,鞘膜腔存在慢性炎症粘连,传统纵行鞘膜切口往往要经历极为耗时的粘连松解过程,无法流畅快速显露附睾和输精管,限制了吻合操作的速速、精度;有研究显示,术中的粘连分离越广泛,术后的再次粘连就越严重,因此过度分离会影响吻合成功率。

术式创新:T形鞘膜切口国际首先报道

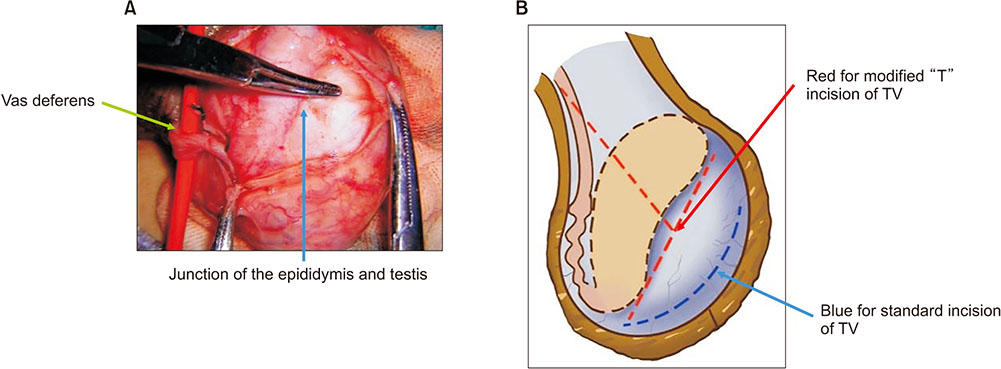

为解决这一临床难题,张炎团队结合临床观察,设计出“T形鞘膜切口”术式:一是直接在附睾与睾丸交界的间沟部位,纵行切开鞘膜,暴露附睾,进而以“T”型延伸显露并游离输精管,从而实现手术部位快速精准的显露和操作。二是针对附睾部位因黏连水肿容易出血这个特点,采取“显微缝扎”替代“显微双极电凝止血”,减少了组织热损伤的风险。三是根据术中输精管和附睾管的相对位置采用纵向和/或横向双针套叠技术。这一入路尤其适用于鞘膜粘连严重、解剖层次不清晰的VE患者,简化了操作,具有较好推广价值。

经典入路与“T”型入路

本研究共回顾性纳入5例合并鞘膜粘连的OA患者,术后2个月随访显示,4例(80%)成功复通并在精液中发现精子,1年内配偶自然妊娠者同为4例(80%),无术后感染或切口并发症。与传统术式对照患者比较,新术式在手术时间、复通率和妊娠率方面无显著差异。

在中山大学和中山三院支持下,不育与性医学科紧密围绕“生育”与“性医学”两个主题,以提高疗效为基准,以技术创新为抓手,在国际上陆续报道显微男科手术改良3项、勃起功能障碍手术1项、早泄诊疗新技术及理念3项;在国内首先引入腹腔镜辅助治疗疝修补后梗阻性无精症疗法、成人多囊肾动力性梗阻性无精症理念、圆房失败诊疗理念,分别组建“无精症MTD诊疗团队”“勃起功能障碍外科治疗MDT团队”“圆房失败MDT诊疗团队”等,形成了以显微取精、显微吻合精道重建,显微镜、电切镜、镜囊镜和腹腔镜联合精道探查为特色的无精症诊疗体系;以性治疗、阴茎假体植入为特色的勃起功能障碍闭环诊疗体系。作为国际性医学会执委单位,近年与意大利罗马第二大学开展了广泛学术合作,已联合发表论著15篇;在国内积极开展技术培训、进修生培养以及专科联盟拓展等,初步实现“国内一流、国际知名、专科特色明显”的学科目标。

原文链接: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40618208/